由于人类在日常生活中习惯于观看三维立体图像,因此包括电影在内的各种显示内容也应呈现为立体图像,这令人惊叹。然而,这种无意识的需求长期以来因科学技术限制而无法实现,人们不得不接受二维图像。数字信息革命的到来,不仅推动了多媒体社会的提前到来,还重新点燃了医学、动画、CAD/CAM等领域对三维图像的迫切需求。基于此,本文将介绍利用液晶显示器(LCD)制作三维图像的最新趋势。

3D图像分割器

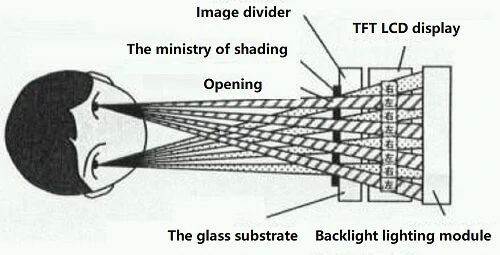

日本三洋公司是最早从事三维成像技术研究的企业,早在1994年就推出了无需特殊眼镜的3D图像分割技术,通过图像分割可实现对三维动态图像的观赏。其基本原理是基于视差屏障原理,将视频内容首先通过细长柱状的栅格排列,使左右眼分别捕捉到部分图像。由于纵向图像被视差屏障分隔,左右眼捕捉到的图像存在微小偏差,最终通过视网膜成像为三维图像。

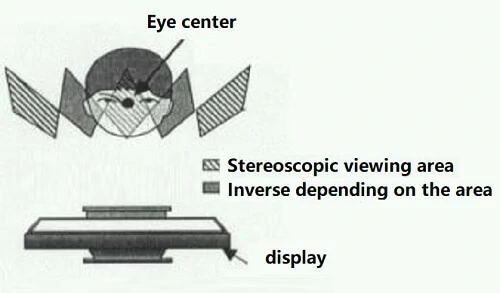

利用此原理,可使观者在观看画面时精准对准最适观赏位置。此外,系统为观者左右眼提供阴影图像,从图像前显示区域到观者视线覆盖区域的距离为最佳观赏距离,使观者获得正常立体3D图像。然而,邻近两眼的图像会被左右眼无意识地同时捕捉并读取,形成所谓的反向视场。换言之,使用这种3D图像分割技术的观者必须固定在特定的观赏位置才能产生立体视觉。

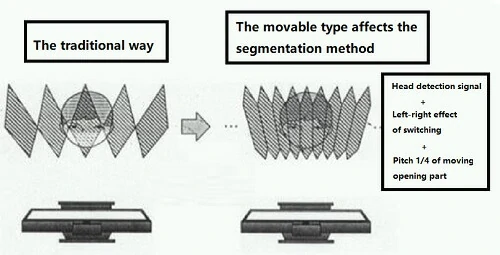

为了解决这一不足,因此开发了头部检测系统。通过该检测系统可实时检测观者头部位置,一旦检测到头部位置发生变化,立即切换周围眼睛读取的图像,从而不仅能防止反向视场问题发生,还能显著扩大立体3D图像的覆盖范围。

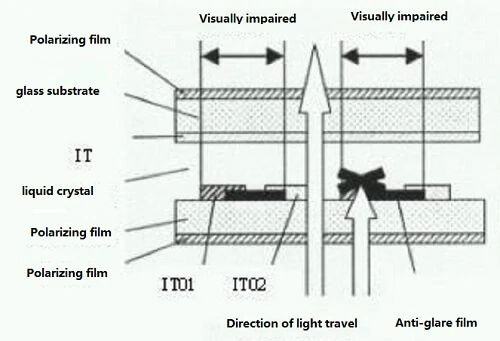

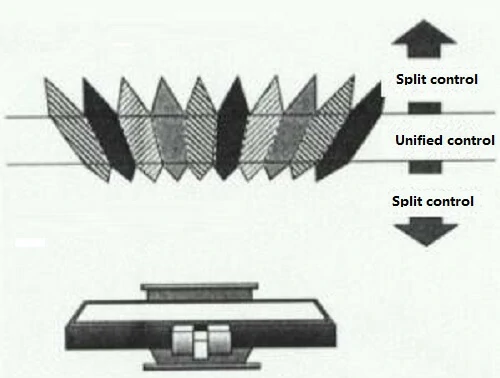

然而,在实际应用中发现,原系统中每个菱形区域的接口非长条形,导致观测性能不佳,如图像重叠不明显、失真及黑垂直条纹,且易引起眼睛疲劳。为此,SANYO将系统改为由可移动式液晶电子驱动头检测系统构成。当扫描头移动至接口区域时, 新测试系统可立即检测头部,并移动三维图像分割的开口,这意味着检测器用于检测和监控头部位置,并将检测结果反馈至图像分割,调整和控制在串口屏上显示左右眼的位置图像,利用这项新技术,用户可观看广阔范围的三维立体图像。

三维图像显示

上述电子驱动LCD头部检测系统的最大缺点是立体视场中的视距(显示屏到观测者的距离)仍然存在,因此在应用上受到很大限制。为了缩短视距并扩展应用领域,开发了新一代三维显示技术。新显示技术的特点:

(A) 立体视场显著扩大(是之前的3倍)

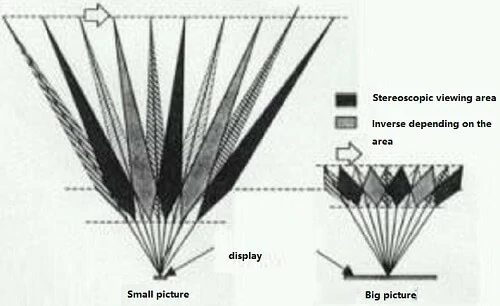

传统3D图像显示无需特殊眼镜,立体视觉范围内前后小图像的水平方向相同,且小图像的立体视觉范围大于大图像的立体视觉范围。这是因为小图像的视角相对较小,LCD与图像分割层不易产生所谓的莫尔干涉现象。该物理现象被用于通过电子手段将串口屏与图像分割层分为16等份,并控制其专属区域。

换言之,可根据观者位置调整图像分割器的开启位置及串口屏中的图像,使其处于最适状态,无论立体视距远近,观者均能看到三维立体图像。基于热检测系统顶部的串口屏,在检测到二次元位置数据(或类似信息)前后,同时控制开关及串口屏左右眼图像,并调节图像分割开口位置,对于立体视场外的区域,通过控制各图像分割区域,使立体视场方向前后范围较以往扩大三倍以上。

(B). 可有效控制最适立体视场区域

过去,显示屏立体视场区域外的部分易出现波纹、失真或局部倒像问题,导致眼睛疲劳和立体图像难以观看。新型电子图像分割器和串口屏可实时监测观者状态,维持最适立体视位。

(C). 能够显示高质量的四面体图像

只要关闭电子驱动LCD的快门,即可获得与普通平面显示器相同质量的第二元素图像。

(D) 低成本

新型电子图像分割器和LCD显示器的控制方法和结构非常简单,因此具有成本降低的潜力。

3D图像显示的应用

目前,3D图像显示主要应用于工作站、卡通及其他动画制作、医疗领域、教育领域、航空、汽车模拟教学、电子游戏设备等领域。具体应用包括立体内窥镜、立体显微镜、手术导航系统、CT、MRI等医疗诊断、视觉功能检查、医疗教育、医疗培训等。

结论

立体液晶屏的工作原理结论:尽管新一代3D立体显示技术解决了许多缺点并大幅扩展了视角范围,但仍面临消费者认知度低、价格高昂、仅支持单人使用等实际挑战。针对单用户问题,我们已制定计划探索开发多用户立体显示技术。此外,精度、大规模生产及波纹控制也是亟待克服的课题。预计未来随着软硬件技术的进步,3D图像市场将进一步扩大,因此及时掌握市场动态并提供相应技术至关重要。