对于普通大众而言,串口屏已不再是一个陌生的术语。作为继半导体之后又一项能够催生大量新兴科技产品的技术,TFT LCD 因其独特的特性——超薄设计——使得其应用范围远超传统阴极射线管(CRT)显示器。今天,我将详细讲解 串口屏显示器的工作原理。

如前所述,液晶显示器(LCD)是指采用薄膜晶体管(TFT)技术生产的显示屏。目前,LCD显示屏主要应用于笔记本电脑或台式电脑的显示屏。而薄膜晶体管TFT液晶显示屏,简称TFT LCD。这种显示形式具有两大主要特点:一是薄膜晶体管结构,二是TFT LCD本身。让我们来谈谈TFT屏幕本身。

- TFT-LCD屏幕的工作原理

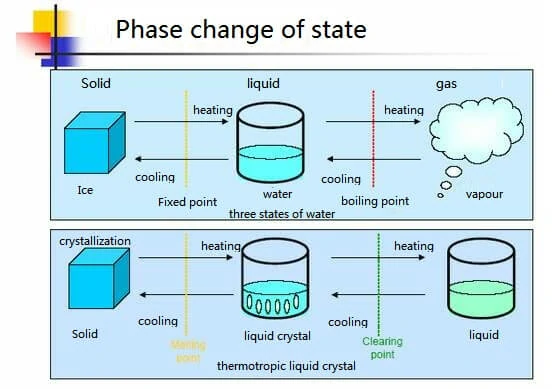

我们通常认为物质如水有三种状态:固体、液体和气体。物质的三种状态实际上是针对水而言的,对于不同物质,可能存在不同的状态。

当我们讨论液晶状态时,它是一种介于固体和液体之间的状态。实际上,这种状态只是物质相变过程的一部分(见图1),只要物质具有上述过程,即存在固体与液体之间的状态,物理学家就称其为液晶。

这种TFT LCD屏幕最早被发现并研究已有超过一百年的历史。1888年,奥地利植物学家弗里德里希·莱尼策(Friedrich Reinitzer)在观察植物中提炼出的苯甲酸胆固醇(胆固醇苯甲酸酯)时发现,当该化合物加热至145.5℃时,固体可熔化,呈现出固相与液相之间的一种半熔融流动的液体状态。这种状态会一直持续到温度升至178.5℃,此时形成一种清晰的各向同性液体(各向同性液体)。

次年,即1889年,德国物理学家O.L.埃曼在研究热力学平衡与相变时,对该化合物进行了更详细的分析。他发现,在偏光显微镜下,该化合物呈现出半粘稠液体与半透明液体的双重形态,且不同部分具有晶体特有的双折射(双折射)光学性质,即光学各向异性。人们将这种现象命名为“液晶”。自此,科学家们开始研究这一新发现的本质,将其称为第四态物质——液晶(LCD)。它在特定温度范围内同时具备液体和固体的特性。

一般而言,水在加热时,固体晶格因温度升高而开始熔化并破坏晶格结构,当温度超过熔点时会溶解成液体。而液晶则不同(见图2),固体加热时不会直接转化为液体,而是溶解形成液晶态。继续加热后,才会完全溶解成液体(各向同性液体)。这被称为二次溶解现象。

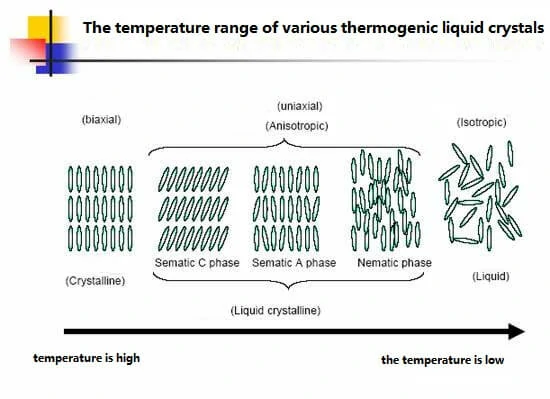

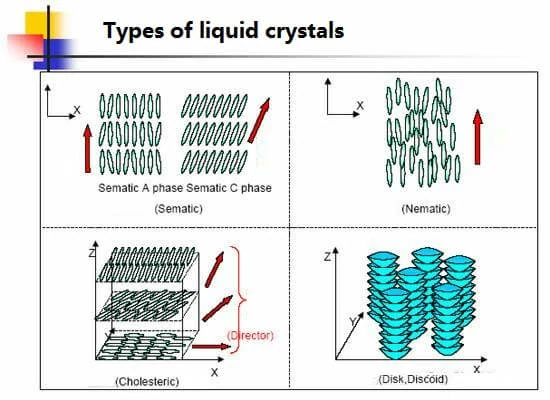

液晶状态,顾名思义,同时具有固体晶格和液体的特性。当液晶被发现时,由于其物理性质多样,1922年,G. Friedel通过偏光显微镜观察到的结果,将液晶分为向列型、层状型和胆甾型三类。然而,如果根据分子排列的顺序进行分类(见图3),它们可以分为以下四类:

这种TFT LCD屏幕最早被发现并研究已有超过一百年的历史。1888年,奥地利植物学家弗里德里希·莱尼策(Friedrich Reinitzer)在观察植物中提炼出的苯甲酸胆固醇(胆固醇苯甲酸酯)时发现,当该化合物加热至145.5℃时,固体可熔化,呈现出固相与液相之间的一种半熔融流动的液体状态。这种状态会一直持续到温度升至178.5℃,此时形成一种清晰的各向同性液体(各向同性液体)。

次年,即1889年,德国物理学家O.L.埃曼在研究热力学平衡与相变时,对该化合物进行了更详细的分析。他发现,在偏光显微镜下,该化合物呈现出半粘稠液体与半透明液体的双重形态,且不同部分具有晶体特有的双折射(双折射)光学性质,即光学各向异性。人们将这种现象命名为“液晶”。自此,科学家们开始研究这一新发现的本质,将其称为第四态物质——液晶(LCD)。它在特定温度范围内同时具备液体和固体的特性。

一般而言,水在加热时,固体晶格因温度升高而开始熔化并破坏晶格结构,当温度超过熔点时会溶解成液体。而液晶则不同(见图2),固体加热时不会直接转化为液体,而是溶解形成液晶态。继续加热后,才会完全溶解成液体(各向同性液体)。这被称为二次溶解现象。

液晶状态,顾名思义,同时具有固体晶格和液体的特性。当液晶被发现时,由于其物理性质多样,1922年,G. Friedel通过偏光显微镜观察到的结果,将液晶分为向列型、层状型和胆甾型三类。然而,如果根据分子排列的顺序进行分类(见图3),它们可以分为以下四类:

- 液晶显示屏的类型

- 层状液晶显示屏(层状液晶):

其结构由TFT液晶分子相互粘合形成层状结构。每层分子的长轴方向相互平行。各层平面内长轴方向垂直或倾斜一定角度。由于其结构与晶体非常相似,因此被称为晶相。序参量S(序参量)趋近于1。分层晶相中层间键合可能因温度变化而断裂,因此层间滑动较为容易。但各层内分子键合较强,不易被中断。

因此,在单层结构中,其排列有序且粘度较大。若用宏观现象描述液晶的物理性质,可将液晶分子指向箭头方向的区域平均点作为参考,该方向即为该区域液晶分子群的平均指向方向(取向方向)。而层状液晶由于其结构,TFT LCD分子会呈现类似木质层的排列,因此可以指向不同分类的层状液晶的矢量。

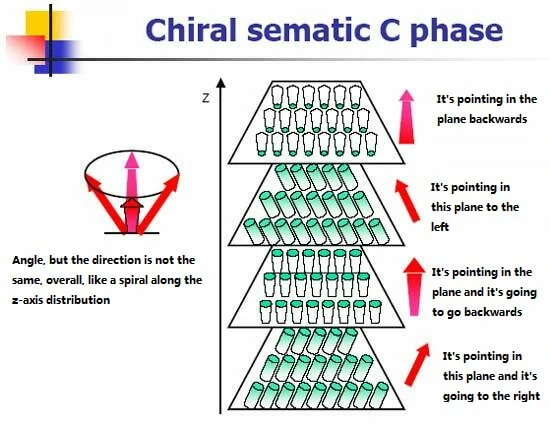

当液晶分子的长轴垂直站立时,称为“Sematic A相”。如果TFT LCD分子的长轴方向有一定倾斜角度(倾斜),则称为“Sematic C相”。在A、C等字母命名中,是根据发现顺序命名的,因此应有“A相、B相”等。但后来发现A相变形后为C相,且液晶分子在结构中呈层状排列,除各层TFT LCD分子具有倾斜角度外,层与层之间的倾斜角度还会形成螺旋结构。

- 向列型液晶TFT屏幕:

“向列”一词源自希腊语,其含义与英语中的“向列”相同。主要是因为肉眼观察液晶时,其外观类似于丝绸图案。液晶屏幕上的分子在空间中呈一维规则排列,所有液晶分子的长轴均选择特定方向(即指向矢量)作为主轴并相互平行排列。与层状液晶不同,它不具有分层结构。与层柱型液晶的排列无序相比,其序参量S小于层状液晶,粘度也较小,因此更易流动(其流动主要来自分子在长轴方向上的自由运动)。线性液晶是常见的TFT LCD显示屏 TN(扭曲向列)型液晶。

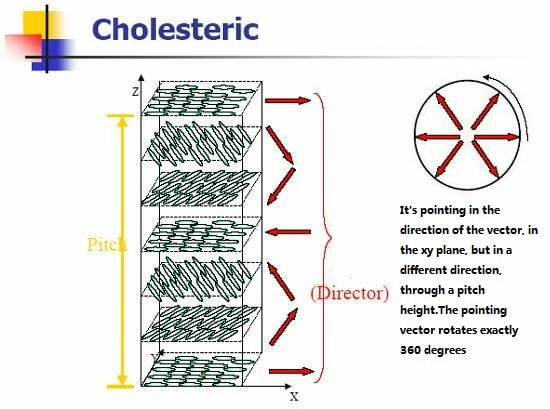

- 胆固醇液晶屏(胆固醇型):

大多数名称的来源是因为其由胆固醇的衍生物生成。但有些不含胆固醇结构的液晶显示屏也具有这种液晶相。如图5所示,若将其分层分离,会非常类似于线性液晶显示屏。但观察Z轴方向,会发现不同层的分子指向箭头方向存在差异,当分子层厚度旋转360度时,指向矢量形成螺旋状,这种分子层厚度被称为“螺距”。由于其每一层都类似于线性液晶,因此也被称为手性向列相。与胆固醇晶体相比,液晶屏幕分子指向的矢量垂直分布不同,由于指向矢量的不同,会产生不同的光学或电学差异,从而产生不同的特性。

- 圆盘:也称为盘状,当观察晶体在板上的排列时,呈现为长圆盘状,但排列方式类似于圆盘。

根据分子量的高低,可将液晶分为高分子液晶(聚合物液晶,即由大量液晶分子组成的聚合物)和低分子液晶。此类分类中的 TFT LCD 属于低分子液晶的应用。根据形成液晶状态的原因,可分为因温度变化形成液晶状态的热致型液晶(thermotropic)和因浓度变化形成液晶状态的溶致型液晶(lyotropic)。

在上述分类中,层状液晶和线性型液晶更为常见,其随温度变化形成液晶状态。对于溶剂型液晶,需要考虑分子在溶剂中的溶解情况。

当浓度较低时,分子处于混合无序状态,均匀分布于溶剂中形成各向同性溶液;但当浓度超过某一临界浓度时,由于分子缺乏足够空间形成混合无序结构,分子分布开始聚集并形成部分规则排列,以减少空间阻塞。因此形成不同性 (各向异性)。

当溶剂中的分子在适当溶剂中达到一定临界浓度时,便形成液晶态。溶剂型液晶的最佳例子之一是肥皂。当肥皂在水中不会立即变成液体,而气泡在水中长时间存在后,会形成白色物质,这就是其液晶态。

- 液晶的光电性质

由于液晶分子的结构各部分不同(各向异性),因此光电效应会因方向不同而产生差异。简而言之,即液晶分子在介电常数和折射率等光电性质上具有不同特性,因此我们可以利用这些特性来改变入射光的强度,从而形成灰度,应用于显示元件。下面我们将讨论液晶的一种特性,即属于光电相关的特性,具体包括以下几点:

- 介电常数ε(介电常数):

介电常数可分别沿两个方向分解为ε//(与指向矢量平行的分量)和ε//(与指向矢量垂直的分量)。当ε/平行于电场方向时,称为液晶不同部分的介电常数,可用于平行协调。而当ε/垂直于电场方向时,称为液晶不同部分的介电常数,属于负型TFT屏幕,仅可用于垂直协调并需要光电效应。

当施加电场时,液晶分子会根据介电常数的正负性发生变化,从而决定液晶分子的取向是与电场平行还是垂直,进而决定光是否能穿透。目前最常见的TN型LCD属于介电常数型液晶。当介电常数差Δε(=ε/ε-ε)增大时,LCD的临界电压(阈值电压)会减小。因此,LCD可在低电压下工作。

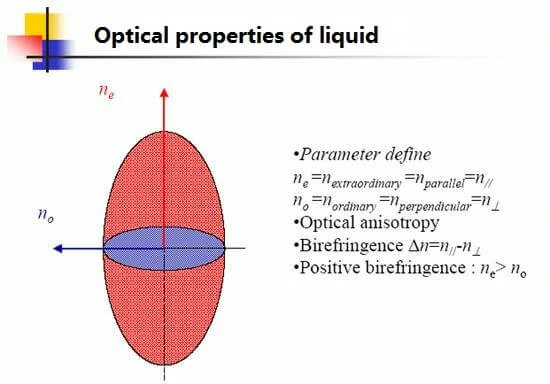

- 折射率:

液晶分子又称为异向晶体,因为它们主要由棒状或碟状分子组成,因此具有与分子长轴平行或垂直的不同物理性质。与介电常数类似,折射率也分为与矢量平行和垂直的矢量,即n//和n垂直于彼此。

此外,对于单轴晶体,折射系数有两种不同定义:一种是 no,指普通光线的折射系数,因此简写为 no,普通光线指其光波的电场分量与光轴垂直;另一种是 ne,指异常光线的折射系数。异常光线指其电场分量与光轴平行的光线。同时,它定义了双折射(双折射)Δn = no – no,表示上述两种折射率的差值。

根据上述描述,层状液晶、线性液晶及胆固醇水平的LCD屏幕,由于其液晶分子呈棒状,因此矢量方向与分子长轴平行。以单光轴晶体的折射系数为参考定义,其将具有两个折射率,分别是垂直于液晶长轴方向的折射率 n (ne) 和平行于液晶长轴方向的折射率 n (no), 因此,当光线入射到液晶时,会受到两个折射率的影响,导致在液晶长轴垂直方向和液晶长轴平行方向的光速不同。

若分子长轴方向与光速方向平行,且光速方向与分子长轴方向的夹角小于直角,则意味着分子长轴方向的折射率大于垂直方向的折射率(因折射率与光速成反比),此时Δn > 0。因此,双折射Δn > 0,我们认为这属于光学型液晶,层状液晶和液晶显示器均属于光学型液晶。如果光与长轴方向平行且传播速度较快,则表示与长轴平行的折射率方向的折射率小于垂直方向,因此双折射Δn < 0。我们称其为光学负型液晶。胆固醇液晶属于光学负型液晶。

- 液晶的其他特征:

例如,弹性常数(kappa 11、kappa 22、kappa 33)包含三个最重要的常数:kappa 11 是展开时的弹性常数,kappa 22 是扭转时的弹性常数。Kappa 33指的是弯曲方向的弹性常数占主导地位。其他参数如粘度系数(粘度系数和η)会影响液晶分子旋转速度及反应时间(响应时间),其值应尽可能小。但这一特性受温度影响最大。除磁化率(磁化率)外,由于液晶的不同性,还分为c/c和c/c’。磁化率的差异定义为Δc = c/c – c’。此外,还包括导电系数(导电率)等光电性质。液晶性质中最重要的是液晶的介电常数和折射率。

介电常数是在电场作用下液晶分子特性决定的,而折射率是液晶在光线传播过程中影响光路的重要参数。LCD利用液晶本身的这些特性,通过适当的电压控制TFT液晶分子的旋转,进而改变光的传播方向,形成不同的灰度,从而实现图像显示。当然,LCD本身并非独立的显示器,还需要其他材料的配合。下面我们将介绍TFT LCD显示器的各种材料组成及工作原理。

FIG. 1

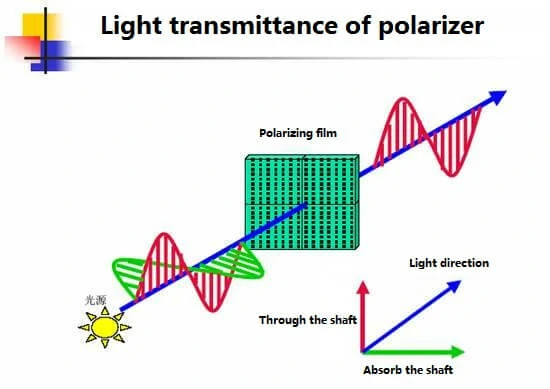

- 偏光片(偏振片)

记得在高中物理课上,当讲解光的物理性质时,做过很多物理实验,目的是证明光是波。而光波的传播方向与电场和磁场相互垂直。

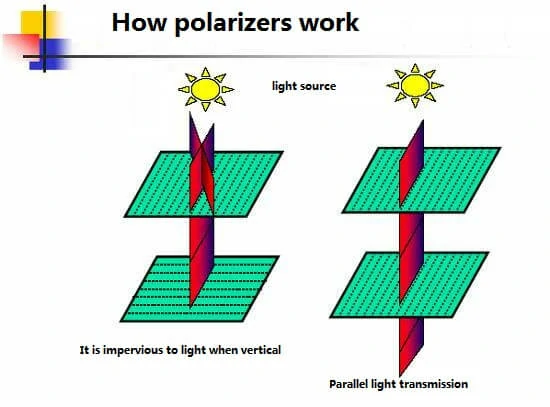

光本身同时具有电场和磁场分量,且两者相互垂直。也就是说,电场和磁场分量的方向彼此平行。(见图7)偏振片的 role 就像一道屏障,通常会阻挡与屏障垂直的分量,只允许与屏障平行的分量通过。因此,如果我们拿起一块偏振片,感觉就像戴了太阳镜,光线会变暗。但如果将两片偏振片叠在一起,情况就不同了。当旋转两片偏振片的相对角度时,会发现随着相对角度的不同,光的亮度会逐渐变暗。

当两片偏振片围成的栅栏角度相互垂直时,光线会被完全阻挡。(见图8)液晶显示器就是利用这一特性。使用上下两片垂直倾斜的偏振片,中间填充液晶,通过电场控制液晶旋转,改变光的传播方向,从而在不同电场强度下形成不同灰度亮度。

图1

- 上下玻璃层的对准膜

上下两层玻璃主要用于固定液晶屏。玻璃层下方为薄膜晶体管(薄膜晶体管,TFT屏幕),而玻璃层上方为彩色滤光片(彩色滤光片)。如图3所示,这两片玻璃与LCD屏幕接触的侧面并非光滑,而是带有锯齿状凹槽。这些凹槽的主要目的是希望通过长杆的引导,使液晶分子沿凹槽排列。这样,液晶分子就能整齐排列。如果表面光滑平整,液晶分子的排列会不规则,导致光线散射,形成漏光现象。

实际上,这只是一个理论,告诉我们在玻璃与LCD界面处完成加工后,液晶分子的排列应具有一定秩序。但在实际制造过程中,无法采用这种沟槽结构。通常在玻璃表面涂覆PI(聚酰亚胺)层,再用布料进行摩擦(研磨)处理, 为了使PI表面的分子不再散乱,而是排列在固定且均匀的方向,这一层PI被称为协调膜,其功能与图3中玻璃上的凹槽相同,为液晶分子的均匀排列提供界面条件,并使液晶能够按照预定的顺序排列。

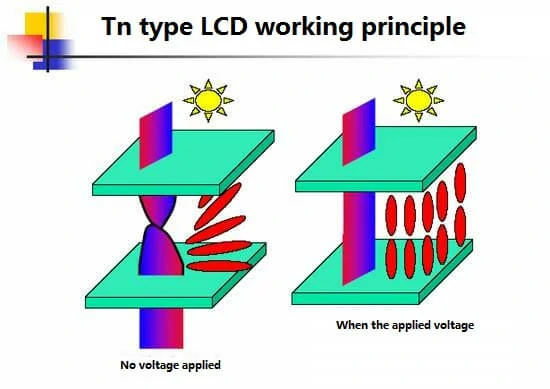

- TN(扭曲向列)液晶显示屏

如图10所示,当上下两片玻璃之间未施加电压时,液晶的排列将与上下两片玻璃的膜方向一致。对于TN型液晶显示屏,膜的排列方向与视角的匹配角度为90度。(见图9)因此,当入射光通过上偏振片时,液晶分子会自动上下旋转90度,光波的偏振方向仅沿一个方向传播。光波穿过液晶分子后,液晶分子旋转90度,当光波到达下偏振片时,光的偏振方向正好旋转90度。

上下偏振片的偏振角度相差90度。(见图9)因此光可以顺畅通过,但如果在上下两片玻璃之间施加电压,由于TN型LCD的介电常数在不同性别方向上不同,正性介电常数(ε/ε)大于负性介电常数(ε),代表介电常数在平行方向上大于垂直方向, 因此当液晶分子受到电场影响时,会倾向于与电场方向平行排列。因此,如图10所示,此时通过上偏振片的光波在穿过液晶分子时不会改变偏振方向,因此无法穿过下偏振片。

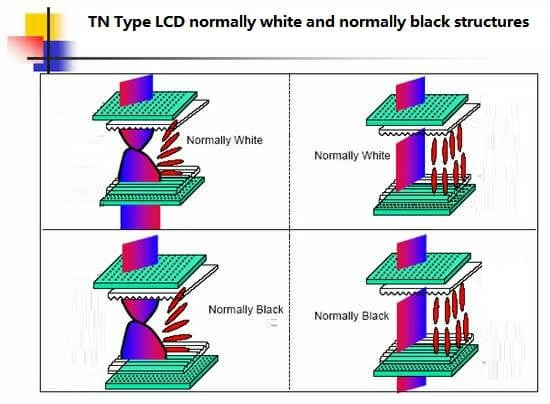

所谓的NW(Normally white),是指当我们在LCD屏幕面板上不施加电压时,可以看到面板透光且明亮,因此称为Normally white。另一方面,当我们在LCD面板上不施加电压时,如果面板不透光,外观为黑色,称为NB(Normally black)。我们在图9和图10中提到的所有情况都属于NW配置。从图11中可以看出,对于TN型LCD,上下玻璃与膜片垂直,NB与NW的区别仅在于偏振膜的相对位置不同。对于NB,偏振膜的极性变化是平行的。

因此,当NB未施加电压时,光线会因液晶的偏振方向旋转90度而透过。为什么会有NW和NB这两种不同的偏振片配置?主要是为了满足不同的应用需求。常见于台式电脑或笔记本电脑中,大多数采用NW配置。这是因为,如果你注意观察,通常在计算机软件使用环境中,你会发现整个屏幕的大部分区域都是亮的,也就是说,计算机软件应用以白色背景和黑色文字为主。由于亮的区域占大多数,使用NW更方便,当然。此外,NW窗口无需添加电压,因此平均而言更省电。反之,笔记本电脑环境中,屏幕应用以黑色为主。

FIG. 2

FIG. 3

- STN(超扭曲向列)型液晶显示屏

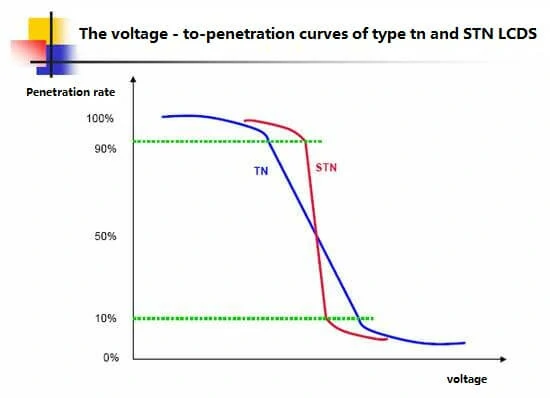

STN LCD与TN LCD在结构上非常相似,主要区别在于液晶分子排列方式及上下旋转角度。STN液晶分子旋转角度总和为90度,旋转角度大于180度,通常为270度。(见图12)由于旋转角度不同,其特性也不同。从图13中TN型和STN型液晶电压透光率曲线可知,当电压较低时,光透过率非常高。当电压较高时,光透过率非常低。因此它们属于正常白光偏振片配置。

当电压处于中间位置时,TN型液晶显示器的曲线变化平缓,而STN型液晶显示器的曲线变化陡峭。因此在TN型液晶显示器中,当透光率从90%变化到10%时,对应的电压差大于STN型液晶显示器。如前所述,在液晶显示屏中,TN与STN的不同特性导致TN型LCD的灰度变化比STN型LCD更多,因此TN型LCD通常具有6~8位的灰度变化,即64~256级灰度变化。而STN型LCD的最大灰度变化为4位,仅有16级灰度变化。此外,STN型和TN型液晶显示屏的另一个区别在于响应时间(反应时间)。一般来说,STN型液晶显示屏的响应时间超过100毫秒,而TN型液晶显示屏的响应时间为30~50毫秒。如图所示,STN型液晶显示屏的响应时间较短,因此在快速变化时容易出现拖影现象。

FIG. 5

- TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示屏)

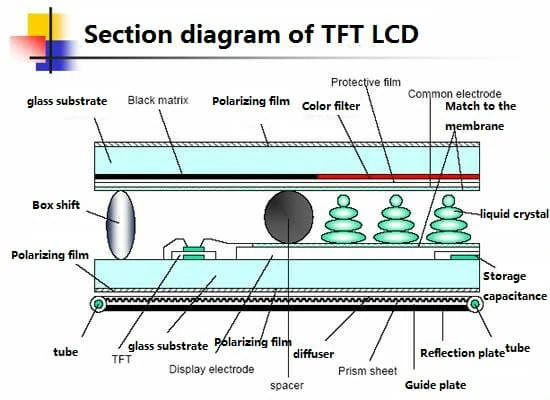

TFT LCD的中文名称为薄膜晶体管液晶显示屏。从一开始,我们提到LCD需要电压控制来产生灰度。而使用薄膜晶体管来产生电压,控制液晶显示的状态转换,这种结构称为TFT LCD。从图8的截面结构来看,上下两层玻璃之间夹有液晶层,形成一个平行板电容器,我们称之为CLC(液晶电容器)。其体积约为0.1立方米,但在实际应用中,电容无法保持电压以供下次更新画面数据。

也就是说,当TFT向电容器充电时,无法维持电压,直到下一次TFT对该点重新充电。(一般屏幕更新频率为60Hz时,需要约16毫秒的保持时间。)因此,电压发生变化,显示的灰度级不正确。因此,在面板设计中,我们通常会添加一个存储电容CS(存储电容约为0.5 pF)。这样,充电电压可以保持到下一次屏幕更新。但正确的做法是,在玻璃上的TFT本身,仅使用一个晶体管作为开关。其主要作用是确定驱动器上的LCD电源电压是否需要为该点充电。至于这一点,需要充电到更高电压,以便显示灰度。这部分位于LCD源驱动器之外。

FIG. 6

- 色滤光片(CF)

如果你有机会,可以用放大镜靠近LCD屏幕。你会发现如图9所示。我们知道红、蓝、绿是所谓的原色。也就是说,使用这三种颜色,可以产生各种不同的颜色。在许多平板显示器中,这个原理被用来显示颜色。我们将RGB三种颜色分为独立的三个点,每个点都有不同的灰度变化,然后将三个相邻的RGB显示点作为显示的基本单位,像素就是这样一个像素,可以有不同的颜色变化。

对于需要1024×768分辨率的显示屏,我们只需将平板显示屏由1024×768个像素组成,即可显示正确的图像。如图9所示,RGB三原色之间的黑色区域称为黑矩阵。回顾图8可发现,黑矩阵主要用于遮挡不需发光的区域。例如,一些 ITO 走线,或 Cr/Al 走线,或是 TFT 的组成部分。这就是为什么在图 9 中,每个 RGB 的高亮部分看起来不是矩形,而且在左上角有一块黑色矩阵覆盖部分,这部分缺失的黑色角度就是 TFT 的位置。

图7

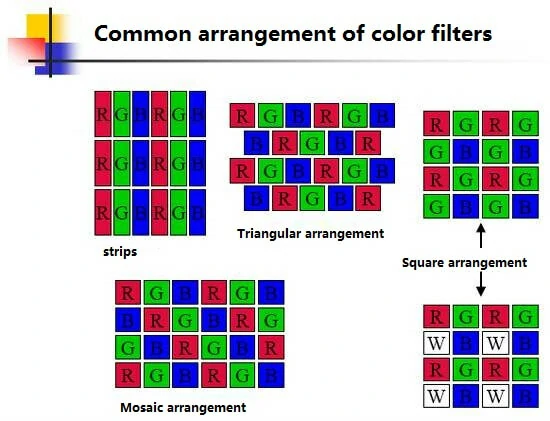

图9展示了颜色滤光片的常见排列方式。条纹结构在办公自动化产品(如笔记本电脑、台式电脑等)中最为常见。为何在此应用中采用条纹结构?大多数情况下,原因是当前软件界面采用Windows界面。也就是说,我们看到的屏幕内容由大小不一的矩形块堆叠而成。

条纹可以使方块的边缘看起来更直,避免出现直线,从而避免产生毛刺或锯齿感。但在AV产品中情况不同。可能是因为电视信号是字符,字符的线条并非直线,轮廓大多为不规则曲线。因此,早期AV产品采用的马赛克排列方式是(马赛克,或称对角线排列)。但最新AV产品已改进为三角形排列(三角形,或称三角排列)。除上述排列方式外,还存在一种称为正方形排列的结构。它与前几种不同,不是以三个点作为像素,而是以四个点作为像素。并且仅四个点组合形成一个正方形。

- 背光(BL)

CRT屏幕使用高速电子枪发射电子,击打银幕上的荧光粉,从而产生光线,显示画面。然而,LCD本身只能控制光的亮度,本身不具备发光功能。因此,液晶显示屏必须与背板结合,以提供高亮度、高亮度和均匀的光源分布。如图14所示,背板的主要部件包括CCFL(冷阴极管)、反射板、导光板、棱镜片、扩散板等。

冷阴极管是主要发光部件,通过光导结构将光线均匀分布。光线分布和遮挡仅限于TFT LCD的光线方向。最终,通过棱镜片和扩散板,光线均匀分布到所有区域,为TFT LCD提供明亮的光线。而TFT LCD通过控制电压使液晶旋转,从而控制光线的亮度,形成不同的灰度。

- 密封胶与间隔层

如图14所示,密封胶与间隔层由两种材料构成。密封胶用于将LCD面板上下两层玻璃紧密粘合,使LCD屏幕分子与外界隔绝。间隔层则如其名,环绕在面板周围,将液晶分子限制在面板内部。间隔物主要用于支撑两层玻璃,必须均匀分布在玻璃表面,或部分区域分布不均会导致间隔物聚集,阻挡光线,同时无法维持上下玻璃之间的适当间隙,这将导致电场分布不均匀,影响晶体灰度表现。

FIG. 8

- 透光率

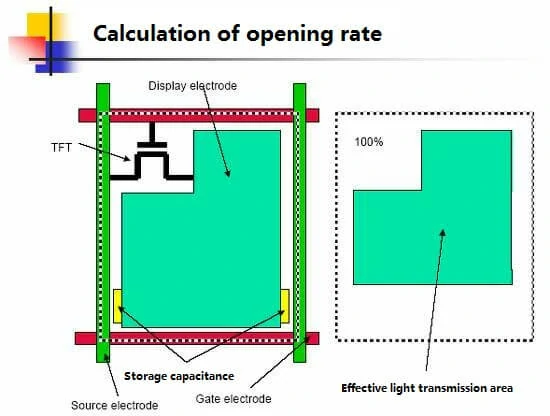

LCD的亮度是其非常重要的规格,而决定亮度的最关键因素是透光率。什么是透光率?即有效区域内光线穿透的比例。17,让我们看看图17左侧的LCD显示屏从正上方或正下方观察的结构。

当光线从背板发出时,并非所有光线都能穿过面板,例如LCD源驱动芯片和栅极驱动芯片的信号线,以及TFT本身,这些部位存储的电压是利用存储容量等。这些区域不仅透光不完全,而且通过这些区域的光线不受电压控制,为了显示正确的灰度,必须使用黑矩阵覆盖,以避免干扰其他区域的正确亮度。因此,前文所述的有效透光区域,就像图17右侧所示的区域。这部分有效透光区域与总面积的比值称为透光率。

FIG. 9

当背光板发出光线时,光线会穿过偏振片、玻璃、LCD屏幕、颜色滤光片等。假设各部分的透光率如下:

偏振片:50%(因为它只允许单向偏振光通过)

玻璃:95%(需计算上下两片)

LCD:95%

开口率:50%(仅有效透光面积的一半)

颜色滤光片:27%(假设材料本身透光率为80%,但由于滤光片本身涂有颜色,仅允许该颜色的光波通过。对于RGB三原色,仅允许其中一种颜色通过。因此,仅剩三分之一的亮度。

根据上述透光率,背光板透过的光仅剩6%,这确实是一个很低的数值。

以上是TFT LCD触摸屏显示器的的工作原理。

STONE是工业显示屏制造商,提供从3.5英寸到15.1英寸的中小型标准准TFT LCD模块、TFT屏幕模块、TFT显示模块,适用于显示行业、工业LCD屏幕、阳光下可视的TFT LCD显示屏、工业定制TFT屏幕、TFT LCD屏幕宽温度范围、工业TFT LCD屏幕及触摸屏行业。TFT LCD模块非常适合用于工业控制设备、医疗仪器、POS系统、电子消费产品、车辆及其他产品。